年々、一年が過ぎていくのが早くなっていると感じるのですが、実際に早くなっているのではないかと勘繰っている今日この頃です。

令和元年もあと少しで終わってしまいます。ここ近年、正月感が薄くなってきているので、少しでも年末年始感を出そうと、 門松を作ることにしました。ただ、トラディッショナルなモノではなく、それっぽいモノです。

今回の門松作りで、工作が必要になるものは、斜めに切られた竹です。それではその過程を紹介します。

竹は近所に生えているものを拝借して来ました。持ち主に一声かけてが必要です。

今回の竹は、適当な太さの真竹にしました。現地で適当な長さにカットして持ち帰りました。

竹の節に白い粉がついているものはだいたい3年生ぐらいですね。緑のいい色のものを選びます。

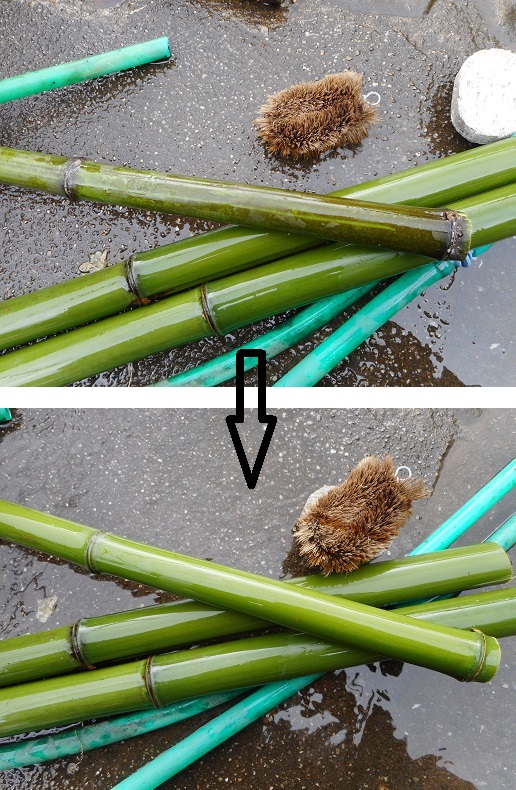

持ち帰った竹を洗います。結構汚れが付いているので、水をかけて汚れを浮かせてタワシでゴシゴシと水洗いします。すると、汚れが落ちて綺麗になります。洗うときのポイントは水を全体にかけてから5分ほど待ってから擦るといいですね。汚れがふやけて簡単に落ちますから。

↓みんな綺麗になりました。

門松の竹は、斜めになった切り口が綺麗に揃っているのが一つのポイントだと思うのです。

〔その昔、武士の家では3本の竹を束ねて、刀にて一刀両断、その切り口が綺麗に揃っているものが最良の飾り竹になったという。(民明書房より)〕

刀も持ってないし、鋸のフリーハンドですべての切り口をそろえるのは職人技が必要になりますね。そんな技も持ち合わせていないので、切り口をそろえる為の簡単なジグを作ります。

簡易のこぎりガイドの作成です。

切り口の角度を決めます。差し金でラインを出しました。あんまり鋭角だとのこぎりの歯の長さが足りなくなります。今回はこの角度にしました。

出したラインの通りに切断します。垂直に鋸を入れることが大切です。すると、切り溝が完成します。このあとは、出来た溝にあわせて鋸を引けば同じ角度の切り口が出来ます。

いい角度で出来たと思います。

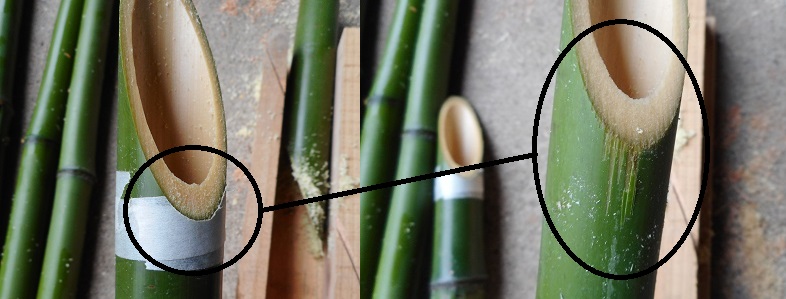

↓斜めのライン(切り溝)に鋸をはめて切ります。切り口の斜めの終わりにマスキングテープを巻いていますが、目的は後述。

画像の下側、黄緑色で丸く囲まれた部分に印を引いていますが、そこに竹の節をあわせて切断します。すると、切り口と竹の節の間が一定の長さになります。

↓切り口にマスキングテープを巻いてから切るとささくれが出なくて済みます。巻かずに鋸で切るとささくれが出てしまします。ここは門松が出来て飾る時に目立つところなので養生して切るといいと思います。

綺麗に切ることが出来ました。切ることよりもジグ作りの方に時間がかかりましたね。しかも、ジグは今回の一回きりで終わり。でも、いい仕事が出来ましたね。

それでは部材も揃ったので組み立てていきます。

↓が今回の部材になります。買ってきたものは、赤白の鉢(199円×2)と葉牡丹(99円×4)の二つです。計873円(税込み)になります。竹の他、松と石も近所から調達しました。

土台に石を入れているのは、安定のための錘です。少々の風では倒れないように重くしておきます。

竹はテープで3本縛りました。ここに土を入れて固定していきます。竹の高さもここで調整です。

↓あっという間に出来上がり!ました。

手順は、土を入れて竹を固定して、前に葉牡丹も植えて、松をさしたら出来上がり。

紅白の華やかな門松が出来ました。これを玄関に飾れば、グッと正月らしくなると思います。あとこれに南天や花を飾るともっと良くなりますね。

↓仕上がりました。華やかになりました。

まあ、こんなのはお店に行けば売っているので買うと早いですが、作った方が安上がりですし、なにより気持ちがいいですよね。

それでは皆様良いお年を。

コメント